Description

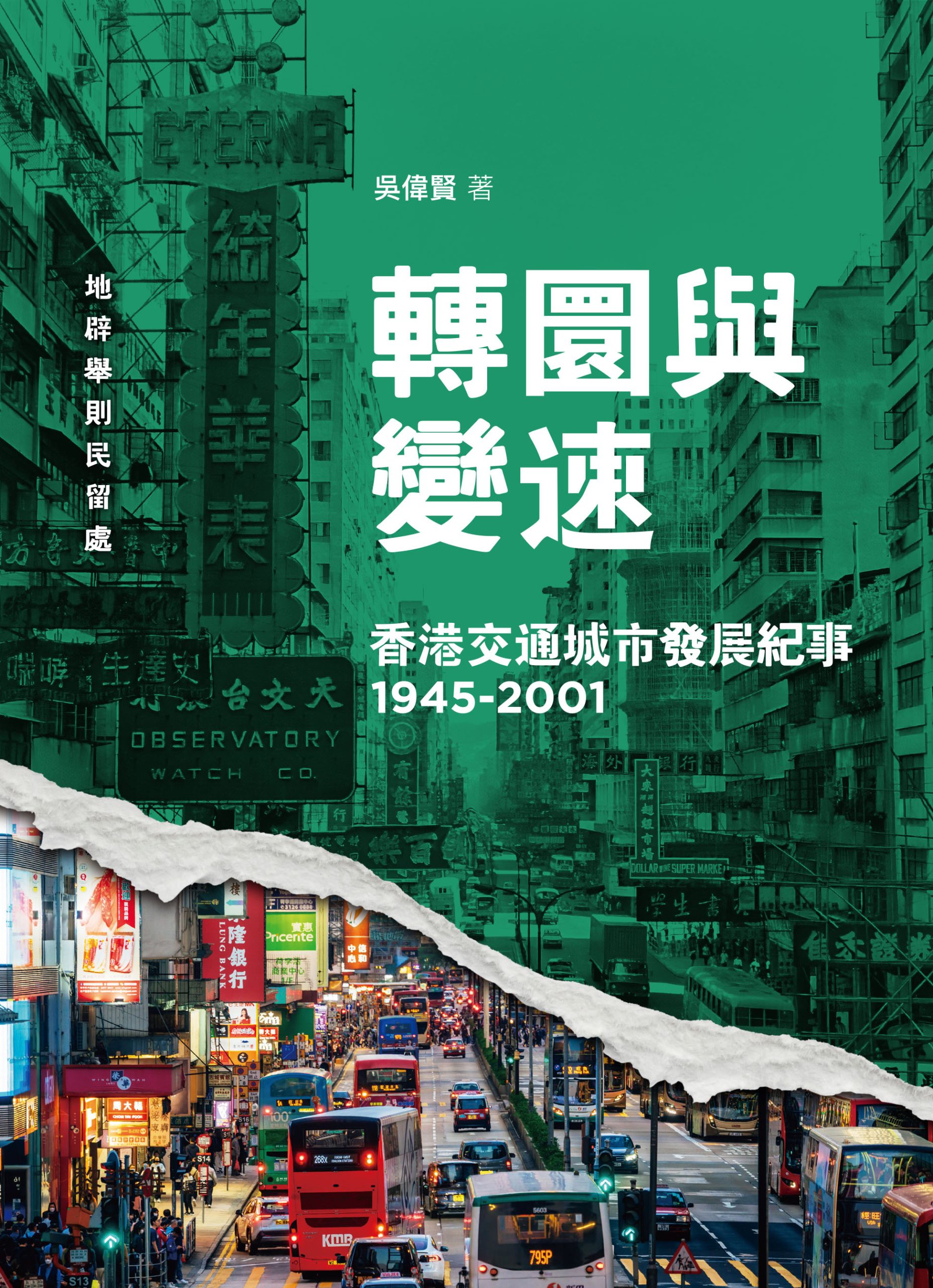

香港人到外地,常有感交通不夠便利,多少源於與香港比較。曾有報道指出香港七成人口居住距離鐵路站步行少於十五分鐘的範圍內。香港人重視效率,香港的交通系統是公認的世界級典範。

事實上,地少人多的香港一直在不同的狹窄空間中轉圜,樓房如是,碼頭、車站、機場、道路如是。

全書按時序分六章,每章大致以十年為期,循序追蹤交通與城市發展的互動。作者憑藉對原始資料的深入研究,追溯來龍去脈,選材偏重報道、文件、統計等當代紀錄,穿梭於政府政策、基建工程與人口流動的歷史洪流之中。從上世紀七十年代首條高速公路屯門公路,到東區走廊填海架橋、香港仔隧道貫通南北,這些工程不僅連結了地理空間,更推動了地區社會轉型。紅磡海底隧道、葵涌貨櫃碼頭、集體運輸鐵路、啟德及赤鱲角機場等重要建設,成為香港躍升為國際都市的重要標誌。

本書並非單純羅列工程項目,而是「數據裡見故事」,數據背後,其實就是政府可以調動的各種有形無形的社會資源,反映了香港在人口、民生、產業結構等各方面的變遷,把交通政策與民生日常連繫起來。

在資訊化社會中,年輕一代或許更熟悉數位導航與虛擬地圖,但城市的實體環境,仍然深深植根於一磚一瓦的交通建設中,認識多一點當中脈絡,或有助提高對城市實體變遷的覺知,也是認識香港的一塊值得補上的拼圖。

第二版_low-res-cover-324x432.jpg)